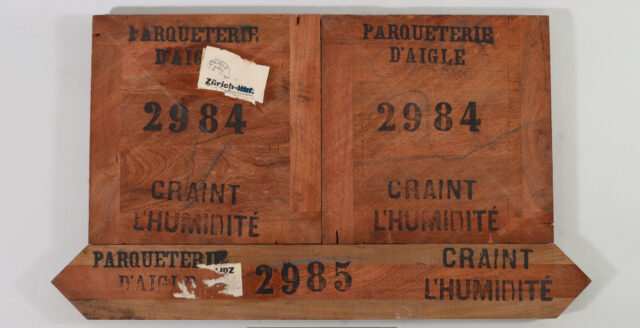

Vom Bibliothekszimmer ins Kutscherhaus – Ein Tafelparkett auf Reisen

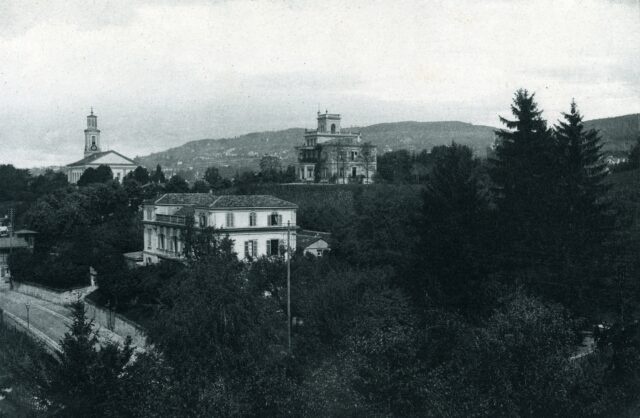

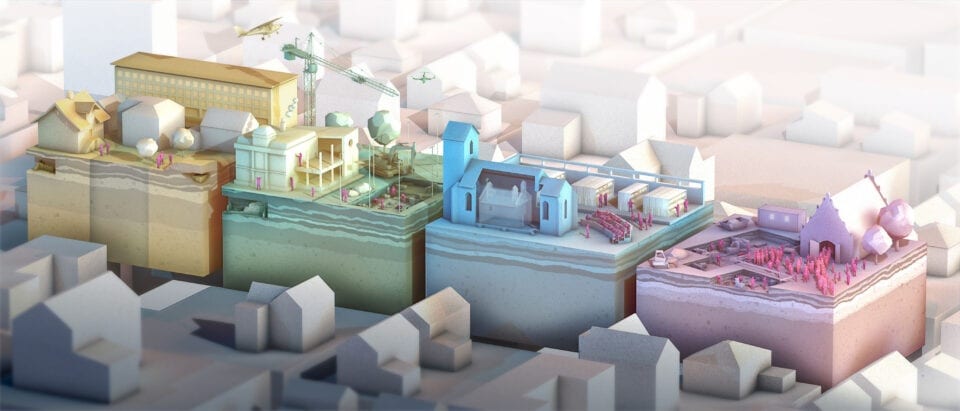

Nach langjähriger Lagerung im Bauteillager der kantonalen Denkmalpflege erhält ein hochwertiges Stück Kulturgeschichte ein neues Zuhause: Das edle Tafelparkett aus dem Bibliothekszimmer der ehemaligen Villa «Schönau» kehrt in die unmittelbare Nähe seines Ursprungsortes zurück.

Schreiben Sie einen Kommentar: