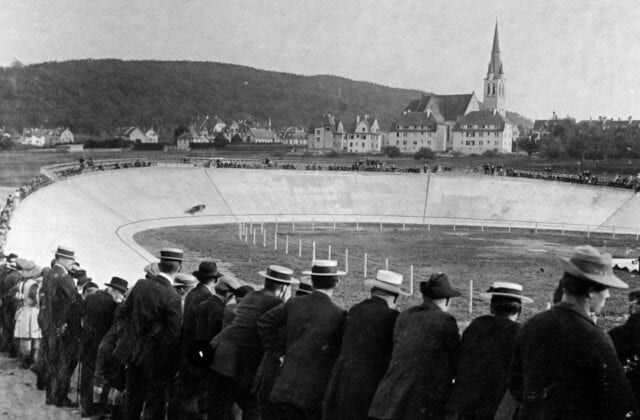

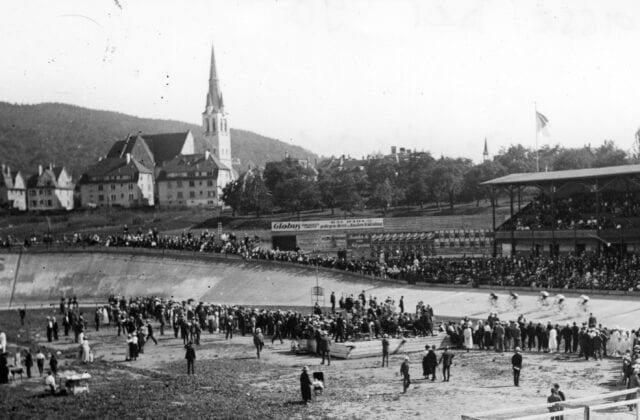

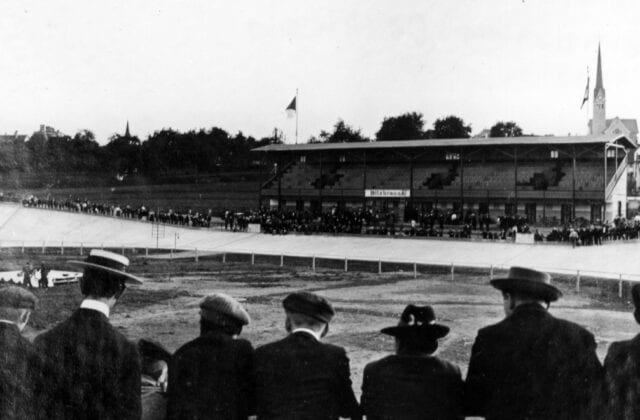

Die offene Radrennbahn in Zürich-Oerlikon ist bereit für die Zukunft

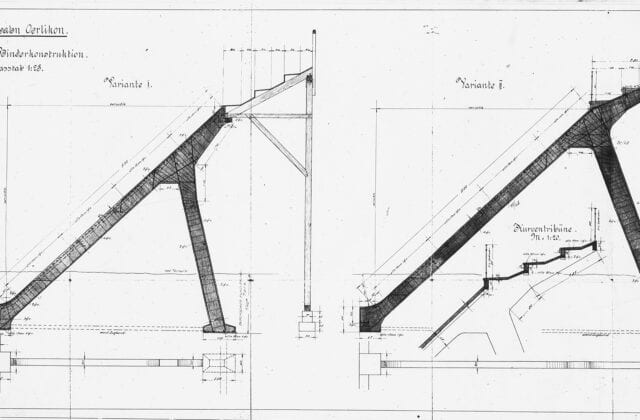

110 Jahre nach ihrem Bau hat die Offene Rennbahn Oerlikon ihre grosse architektonische Bedeutung nicht eingebüsst. Die auf ihre Funktion reduzierte Eisenbetonkonstruktion macht aus der Radrennbahn ein wichtiges Zeugnis der Sportarchitektur.

Schreiben Sie einen Kommentar: