Inschriften der Kantonsschulturnhalle – Wie kommen die hier hin?

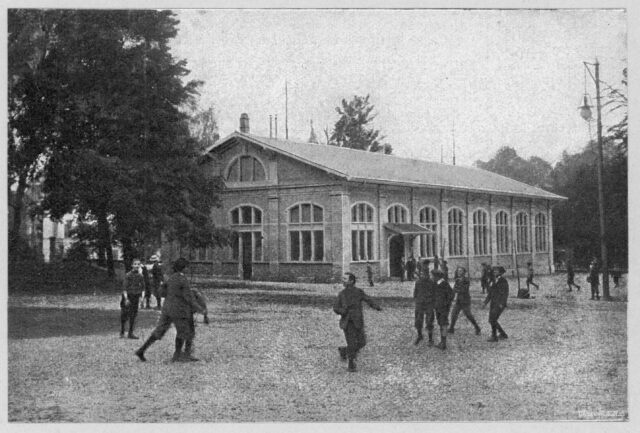

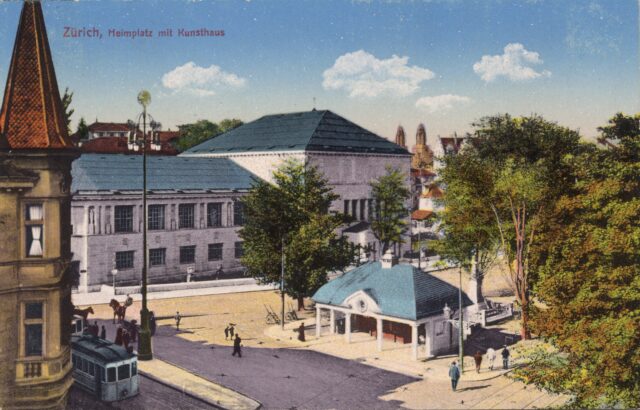

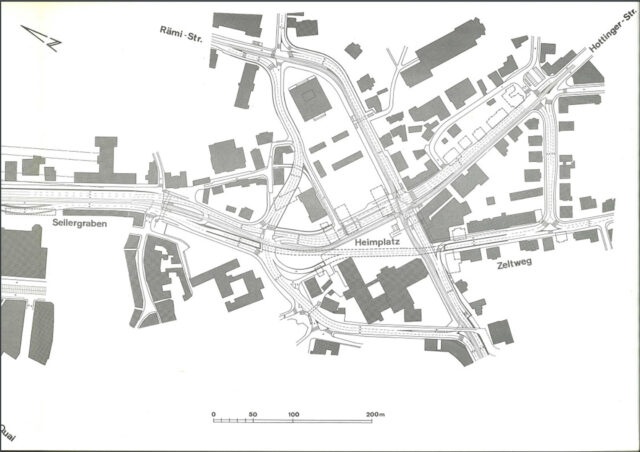

Am Fusse der Alten Kantonsschule Zürich stehen heute zwei Steintafeln mit goldenen Inschriften. Sie gehörten ursprünglich zu einer 1880 erbauten, heute nicht mehr existierenden Turnhalle am Heimplatz und waren während über 100 Jahren Zeugen des architektonischen Wandels rund um einen von Baudenkmälern, Verkehrsaufkommen und Machtverschiebungen geprägten Platz. Auch das Engagement der Zürcher Regierung und Bevölkerung hinsichtlich der Gestaltung des Heimplatzes, grosse städtebauliche Ideen sowie der Umgang mit Denkmälern lassen sich anhand der Geschichte der Steintafeln erzählen.

Schreiben Sie einen Kommentar: