Die Wagenburg – Vom mittelalterlichen Machtsymbol zum vergessenen Denkmal

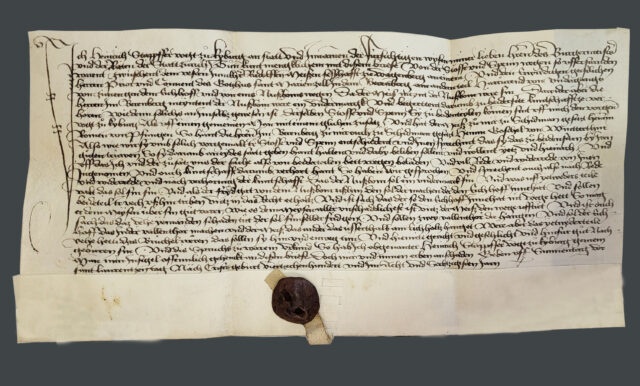

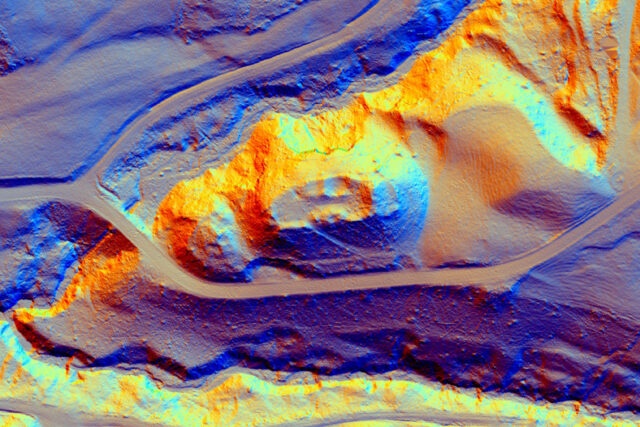

Burgställe sind faszinierende Orte. Die Mauersteine wurden schon vor langer Zeit abgetragen und forttransportiert. Die einst weitherum sichtbaren Burghügel sind heute von Bäumen überwachsen und das zersetzte Laub füllt die einst tiefen Gräben nach und nach auf. Von den ehemals stolzen Anlagen ist manchmal gerade noch ein Flurname erhalten geblieben. Fassbar sind die abgegangenen Burgen und ihre Besitzer nur noch in den historischen Quellen, wo sie unscheinbare Spuren hinterlassen haben. So auch die Wagenburg in Oberembrach.

Schreiben Sie einen Kommentar: