Von Pflege, Wert und Denkmal: FOR WHAT IT’S WORTH

Gedanken zur Denkmalpflege als Akteurin des Sorgetragens – ein Gastbeitrag von Roxane Noëlle Unterberger, Kuratorin im ZAZ BELLERIVE – Zentrum Architektur Zürich.

Gedanken zur Denkmalpflege als Akteurin des Sorgetragens – ein Gastbeitrag von Roxane Noëlle Unterberger, Kuratorin im ZAZ BELLERIVE – Zentrum Architektur Zürich.

Die neue Ausstellung im ZAZ BELLERIVE ist anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums des Europäischen Denkmalschutzjahres der Zukunft der Denkmalpflege gewidmet. Sie zeigt, wie die Verbindung von Reparatur, Weiterverwendung und gesellschaftlicher Teilhabe die Disziplin heute prägt und zu einer zeitgenössischen, nachhaltigen Praxis macht. Dabei stellt sich die zentrale Frage: Welche Werte leiten die Denkmalpflege – und wie wandeln sie sich?

Der Ausstellungstitel «For What It’s Worth» ist dem gleichnamigen Lied von Buffalo Springfield aus dem Jahr 1966 entlehnt. Übersetzt bedeutet er: «Falls es von Bedeutung ist». Der Titel ist als offene Frage gemeint; was ist uns heute wichtig – und welche Werte gilt es neu zu verhandeln?

«Young people speaking their minds – Getting so much resistance from behind» (Junge Menschen äussern ihre Meinung – und stossen auf so viel Widerstand) sang Stephen Stills, Mitgründer der Band, als Reaktion auf die Jugendproteste der 1960er-Jahre. Heute – 50 Jahre später – wirken viele der Bedingungen, die damals zu Unruhen geführt haben, erschreckend aktuell: Klimaproteste, globale Migrationsbewegungen, kriegerische Konflikte.

Damals wie heute stehen gesellschaftliche Werte auf dem Prüfstand. Und damals wie heute zeigt sich dieser Wandel nicht nur in Protesten, sondern auch in unserer gebauten Umwelt.

Viele Werte unserer Gemeinschaften werden angesichts von Klimakrise und Ressourcenknappheit neu ausgehandelt. Das betrifft ganz wesentlich unser Verhältnis zur gebauten Umwelt, zu Materialien, Baustoffen und Bauten, die oft als selbstverständlich erscheinen – oder unbeachtet bleiben.

Dadurch rückt die Denkmalpflege stärker in den Fokus: Sie befasst sich mit materiellen Zeugnissen unserer Geschichte – mit dem, was bleibt, geschützt, gepflegt oder ersetzt wird. In ihr verdichten sich Aushandlungen über Wert, Bedeutung und Zukunftsfähigkeit – ebenso wie über Sichtbarkeit und Ausschluss.

Ob wir ein Gebäude abreissen oder weiterbauen, ob ein Balken zum Abfall wird oder Teil der Geschichte – in solchen Entscheidungen wird der Wertewandel konkret.

Zirkuläres Bauen ist eine Antwort auf Ressourcenknappheit und den hohen CO₂-Ausstoss der Baubranche, die für rund 40 Prozent der globalen Emissionen verantwortlich ist. Rückbau, Wiederverwendung und Weiterbauen sollen an die Stelle von Abriss und Neubau treten.

Auf den ersten Blick wirken denkmalpflegerische Praktiken damit nicht vereinbar – sie bewahren das Bestehende vor Veränderung. Tatsächlich verfolgen beide Ansätze aber dasselbe Ziel: Sie verweigern sich der Logik des Wegwerfens und machen das Vorhandene sichtbar und wertvoll.

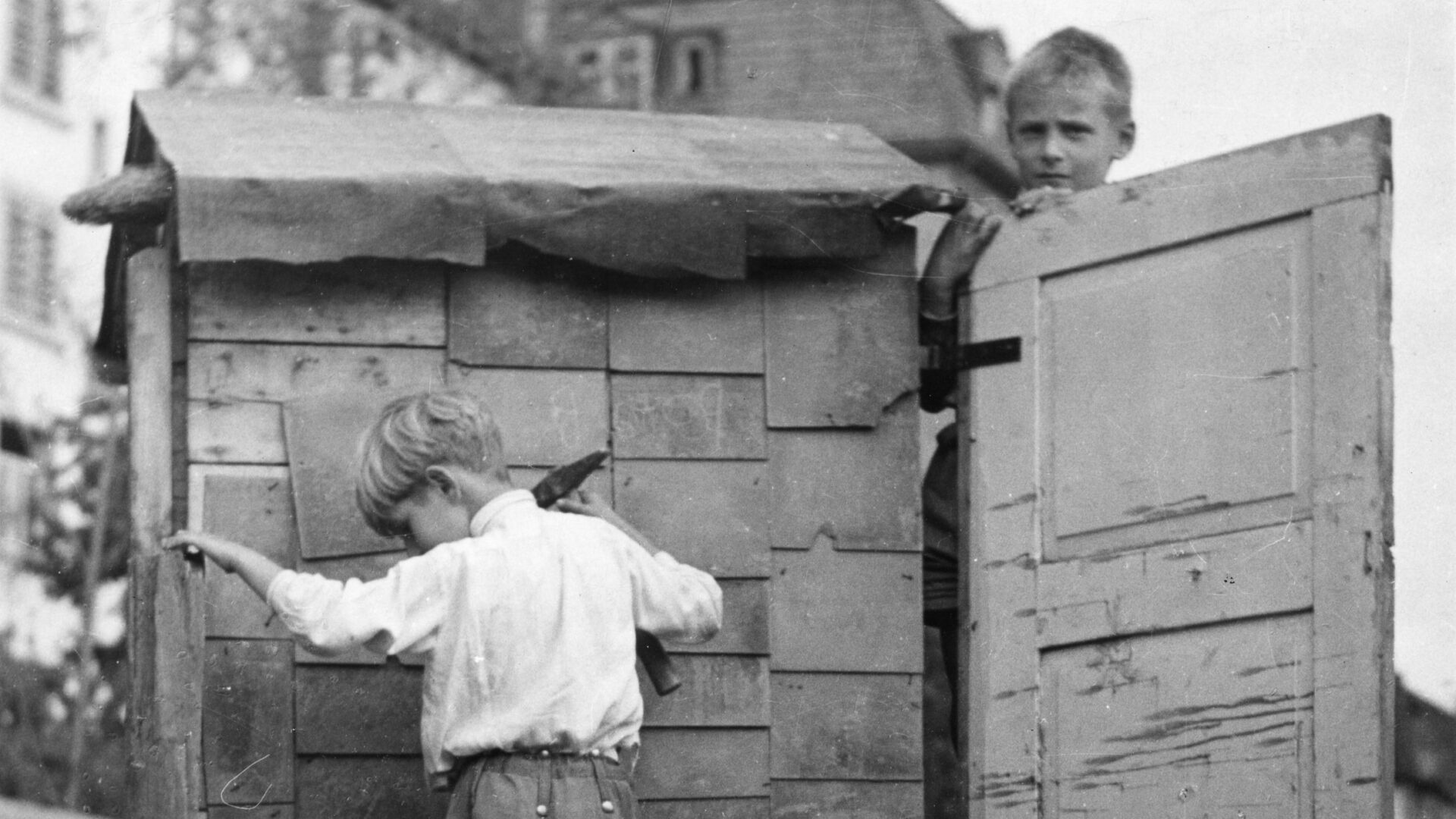

Über Jahrhunderte war Wiederverwendung ein selbstverständlicher Bestandteil des Bauens. Ihre Konjunkturen richteten sich nach kulturellen, wirtschaftlichen und technischen Rahmenbedingungen. Heute entstehen mit Bauteilbörsen neue Infrastrukturen, die Rückbau, Vermittlung und Handwerk verbinden – und die Frage nach Wert und Abfall neu stellen.

«Abfall», schreibt der Kunsthistoriker Hans-Rudolf Meier, «ist keine Eigenschaft der Dinge selbst. Erst wenn wir etwas nicht mehr brauchen oder nicht mehr wertschätzen, erklären wir es zu Müll.»

Hier setzt die Ausstellung an: Sie zeigt, wie nachhaltige Perspektiven auf unsere gebaute Umwelt entstehen, wenn wir aus alten Praktiken schöpfen, welche die Denkmalpflege wesentlich miterhält.

Doch nicht nur ökologische Fragen sollten bestimmen, was bleibt. Auch gesellschaftliche und politische Perspektiven rücken in den Fokus – denn Bauten erzählen immer auch persönliche Geschichten und schaffen emotionale Verbindungen zu unseren Lebensräumen. Sie machen auch deutlich, an wen wir uns erinnern – und wer vergessen wird.

1975 stand das Europäische Denkmalschutzjahr unter dem Motto «Eine Zukunft für unsere Vergangenheit». 50 Jahre später stellt sich die Frage neu: Wer ist mit «uns» eigentlich gemeint?

Mit dem Forschungs- und Vermittlungsprojekt «A Future for Whose Past?» (2025) fragt die Ausstellung: Wer entscheidet, welches Erbe erhalten bleibt – und wessen Geschichte sichtbar wird? Welche Erinnerungen fehlen – und was bedeutet Inklusion in der Denkmalpflege?

Die Arbeit an der Ausstellung und dem Forschungsprojekt hat deutlich gemacht, dass diese Fragen nicht einfach zu beantworten sind. Im Rahmen der Ausstellung schlagen wir als Antwort jedoch eine Haltung vor: Sorgetragen – bewusst, reparierend und inklusiv.

«For What It’s Worth» versteht Denkmalpflege als Praxis dieses Sorgetragens. Damit ist nicht nur das materielle Reparieren gemeint, sondern auch das soziale Weitergeben und das kulturelle Sichtbarmachen. Denkmalpflege wird so nicht als blosse Bewahrerin verstanden, sondern als Akteurin eines gemeinsamen Zukünftigen.

In drei Kapiteln zeigt die Ausstellung, wie Werte sichtbar und verhandelbar werden: Sie macht deutlich, wie sich Materialwerte im Lauf der Zeit verändern, wie Wissen über Handwerk und Materialien zum Sorgetragen beiträgt und wie soziale Gerechtigkeit zu einer Haltung des Bewahrens führt.

Die Ausstellung erinnert daran, dass jede Generation ihre Vergangenheit neu liest, um aktuelle Herausforderungen zukunftsorientiert zu bewältigen. «Dass der Wert der Welt in unserer Interpretation liegt (– dass vielleicht irgendwo noch andere Interpretationen möglich sind als bloss menschliche –), dass die bisherigen Interpretationen perspektivische Schätzungen sind» schrieb Nietzsche. Er erinnert uns daran, dass Werte immer zeitgebunden sind und sich wandeln dürfen.

Die Ausstellung lädt ein, Materialien, Geschichten und Baukultur neu zu interpretieren – und selbst mitzuschreiben, welche Werte uns in Zukunft leiten können.

Das ZAZ BELLERIVE Zentrum Architektur Zürich zeigt in Kooperation mit der Abteilung Archäologie und Denkmalpflege des Kantons Zürich vom 05. September 2025 bis 18. Januar 2026 die Ausstellung «Von Pflege, Wert und Denkmal: For What It’s Worth», kuratiert von Roxane Noëlle Unterberger.

Der Erweiterungsbau in der Schulanlage Halden in Opfikon ist ein gelungenes Beispiel für sorgfältiges Weiterbauen am Bestand. Im Video erklärt die Architektin Pascale Guignard, wie sie und ihr Team sich bei der Planung an den denkmalgeschützten Pavillon-Bauten von Oskar Bitterli haben inspirieren lassen.

Nach langjähriger Lagerung im Bauteillager der kantonalen Denkmalpflege erhält ein hochwertiges Stück Kulturgeschichte ein neues Zuhause: Das edle Tafelparkett aus dem Bibliothekszimmer der ehemaligen Villa «Schönau» kehrt in die unmittelbare Nähe seines Ursprungsortes zurück.

Schreiben Sie einen Kommentar: